2025/2/17 - DoTTS Faculty 教員コラム

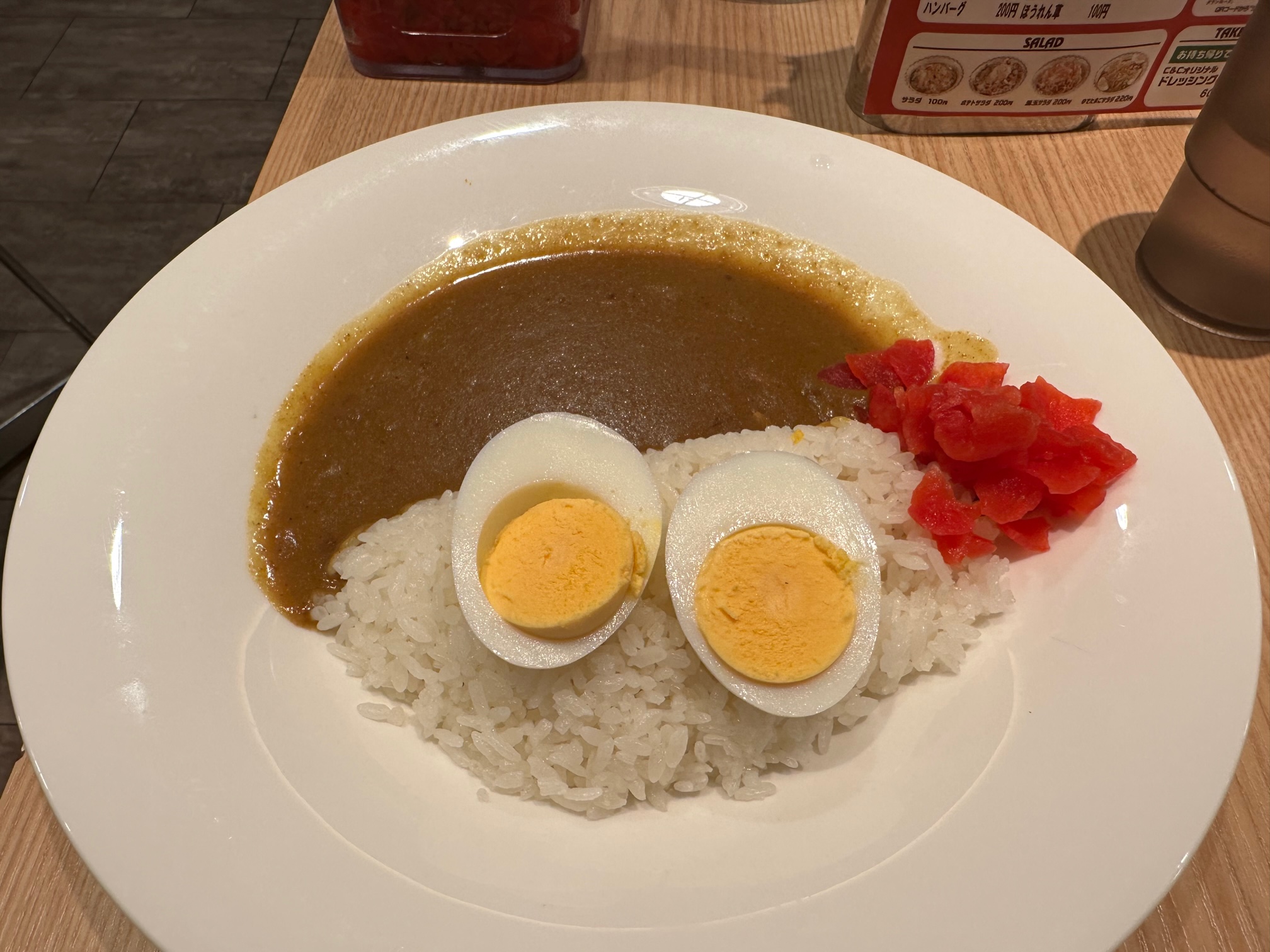

黄色いカレー(北野収)

今では当たり前すぎるメニューかもしれないが、かつては、カレー、スパゲティ(ミートソースとナポリタンに限定、当時パスタという言葉はなかった)、ハンバーグといえば、昭和の子どもの人気メニュー御三家の地位を欲しいままにしていた(現在なら、ラーメン、焼き肉、唐揚げか?)。それらには、日常の中に存在しつつも、ある種の特別感があった。コメと魚と野菜中心だった人々の食生活の中に、次第に肉食や油脂類が浸透していった高度経済成長期のあの空気の一部だった。

ある日、「黄色いカレーが食べたい(ね)」と私が妻に言った。彼女は事実上昭和一桁世代(昭和10年1月生まれ)だった義父が、生前に同じことを言ったのを時折聞いたという。「黄色いカレーが食べたい。昔のカレーはもっと黄色かった」と。自分より若い世代は「今もカレーは黄色いんじゃない」と思うに違いない。でも、一般論としてカレーの色はこの40~50年で、黄色からやや茶色がかった現在の「色」に変化した。

昔、そう1970年代ぐらい迄のカレーの多くは、家庭でも、街中のお店でも、今よりもずっと黄色かった。真っ黄色と表現してもよかろう。私にとっては、かつての高級カレーの代名詞(?)的存在であり、デパート地下や高級食料品店にしか売っていなかったS&Bのカレー缶の黄色缶(他にも赤缶があった)の黄色のカレーは大変なご馳走だった。

味はどうだったのだろうか。こればかりは、写真や映像で記録に残すことはできない。主観というよりもノスタルジーに満ちた私の記憶によれば、黄色いカレーは様々なスパイスや調味料がブレンドされた現在の多くのカレーのような濃密な味ではなかった。今の人が食べたとしたら「コクがない」と言われてしまうかもしれないが、もっとシンプルで素朴な味がした。もう一つ、(特にS&Bの黄色缶は顕著であったが)カレー粉の香りがブンブンしていた。辛さは、甘口、中辛、辛口によって異なるから、私にとって、それはさしたる問題ではない。

時期に関する明確な記憶はないが、家で母親が作ってくれるカレーが(黄色くない)現代風に代わりつつあった頃、というよりは、ファミレスが普及してきてそこでカレーを食べる機会が増えてきた頃、少年だった私はその変化を歓迎した。そして、黄色いカレーをダサいもの、垢ぬけない時代遅れの食べ物として見下すようになっていた。もしかすると、カレーの色や香りの変化は、家庭の味、街中の昔からの洋食屋の味が、ファミレスの味、レトルト食品の味に代替されていった「プロセスの一部」だったのかもしれない。だとすれば、この食の資本主義化は物流やパッケージやCMや表面的な見映えといった次元のみならず、ここで記したような人間の記憶と五感のレベルまで到達している可能性がある。

もちろん、家庭や地域によって異なる部分が多いと思う。一緒に煮込む肉の種類によっても、異なっていたかもしれない。私は東京、義父は千葉の人間だからデフォルトはポークカレーだ。ビーフカレーがデフォルトの関西や西日本ではどうだったのだろう。

かつて、家庭にも街中にもごく当たり前にありつつも、特別感を醸し出していた黄色いカレー。今でも、あの色と香りが無性に懐かしくなることがある。それはカレーのみの為せる技ではなく、義父、そしてカレー好きだった亡き実父の思い出がそこに「加担」しているのかもしれない。

写真では判りづらいが比較的黄色い。