2021/9/6 - DoTTS Faculty 教員コラム

学校ではあまり習わない日本史-旧南洋群島と「マンガ」(玉井昇)

2021年8月、コロナ禍で開催されたオリンピックが話題を集める中で、とあるマンガを取り上げたニュースに目がとまった。武田一義(著)『ペリリュー 楽園のゲルニカ』という戦争を題材にした作品である。ペリリューは、現在のパラオ共和国を構成する島の一つで、かつて日本の統治領であったことからも、第二次世界大戦中に日米の激戦地の一つになった場所である。まさにその激戦が主題なのだが、マンガということもあって読者は10代から20代前半が中心で、高校生から大学生の世代に私よりも詳しい人が多いのかもしれない。実際に書店で探した時は見つからず、若い人たちが多いコミックコーナーをウロウロし続けるのも奇妙に思えた。近くにいた同性代くらいの店員に尋ね、PC上で店内にあることは分かったが場所が特定できず、結局若い店員に引き継いでもらうとすぐに案内してくれた。

くしくも、2019年4月から公的研究費をいただくことになって、この作品の舞台になったパラオを含む「ミクロネシア地域での歴史教育で日本統治時代がどのように扱われているのか」を研究している。とはいうものの、2019年8月の調査を最後に、その後は現地調査の中断を余儀なくされ、もっぱらオンライン調査が中心になっている。そんな最中、偶然ネットを眺めていたらこのマンガの存在を知ったのである。気になって調べてみると、作者の武田氏は私と同じような戦後生まれの世代であるが、氏もペリリューのことを知ったのは2015年4月当時の天皇皇后(現上皇上皇后)両陛下が慰霊の訪問をした時だという。我々の世代はもちろん、今も学校教育の中でほとんど扱われることのない歴史の一場面なのだから、知らなくて当然といえば当然のことなのかもしれない。

(2016年9月、著者撮影)

一方、私がペリリューのことを知ったのは大学院生の時ではあるが、実際に現地に足を運んだのはごく最近である。大学院生当時、国際法上の「平和に対する権利(right to peace)」を研究課題にしており、独立したばかりのパラオの憲法が「非核に関する(nuclear-free)」条文を有していたため関心を持った。端的に言えば、パラオ国内に核兵器を持ち込むには、住民の承認が必要という規定だ。しかし、戦後日本に代わってパラオを統治していたアメリカにとって、独立後も戦略的に利用するためにこの条項は認めがたいものであり削除を要求した。対するパラオ側は同条項に固執し、繰り返し行われた住民投票によって削除を求めるアメリカ側の要求を拒否した。最終的には、条件が緩和されるかたちでアメリカ側も妥協し、パラオの住民も投票で承認し、独立を達成。パラオには、住民の意思も反映しながらの独立に至る長い道のりがあった。

(2016年9月、著者撮影)

こうした独立や平和に関する住民参加型の政策決定プロセスに注目しながらも、結果としてアメリカの要求を拒否する形になった住民たちの心の中には何があったのかを考えつづけている。考え始めた当時は、同じ旧日本統治領として戦後はアメリカに統治され、核実験の舞台となりその後遺症を抱えるマーシャル諸島の存在を意識してのことくらいしか思い浮かばなかった。日本でもいわゆる第五福竜丸事件や、特撮怪獣映画『ゴジラ』誕生のきっかけにもなっていたこともあって、マーシャル諸島のことは知っていたこともある。しかし、当時はパラオでの日本統治時代や日米の激戦を具体的に思い描くことはできなかった。私も生徒・学生時代ご多分に漏れず当時流行ったマンガの類を読みあさったが、もしこの『ペリリュー 楽園のゲルニカ』が含まれていたら、当初からもっと俯瞰的な仮説を立てることができたかもしれない。

話が逸れたが、私自身も2016年9月にペリリューの戦跡ツアーに参加したことがある。やはり、天皇皇后両陛下慰霊後ということもあって参加者は以前の数倍になり、現地では人気のツアーの一つになっていた。思い起こせば、戦前は水戸山と呼ばれた岩山の麓にあり、約1000人の守備隊が立てこもったと言われる「千人洞窟(Thousand Men Cave)」などは、米軍による火炎放射で日本兵が焼殺されたため内部に黒いススの跡が残っていたり、野戦病院として使われていた病室には当時の軍服の切れ端や、湧水備蓄用ビンなどが散乱していた。それよりも、熱帯特有の気候の中で、洞窟内部はサウナのように蒸し暑く息苦しくなった感覚が蘇る。緒戦の日本軍による一斉射撃で打たれた米兵の血で染まったという通称オレンジビーチや、戦後も立てこもり続けた日本軍帰還者34名の洞窟のあるBloody Nose Ridge(大山)まで、主な戦跡を巡るツアーだった。

このツアー参加者の中には遺族も複数含まれており、「ここで父を亡くした」という方は、高校生になったお孫さんと初めて二人だけで訪問していた。他にも、行く先々で涙を流しながら手帳にメモに書き留めている若い女性2人組がいた。聞けばスキューバーダイビングをしにやって来たある大学の3年生で、スケジュールが空いたので参加したが、「もっと調べてゼミで発表したい」といっていた。参加者で揃って戦没者慰霊碑(みたま)や平和記念公園で線香を供え、手も合わせた。『ペリリュー 楽園のゲルニカ』を読んだことのある人ならば思い浮かぶことであろうシーンだが、今夏初めてこの作品を読みながら、そうした5年前の記憶が蘇った。もしかしたら、ちょうど同じ頃に著者の武田氏もこのようなツアーに参加していたのかもしれない。

合わせる(2016年9月、著者撮影)

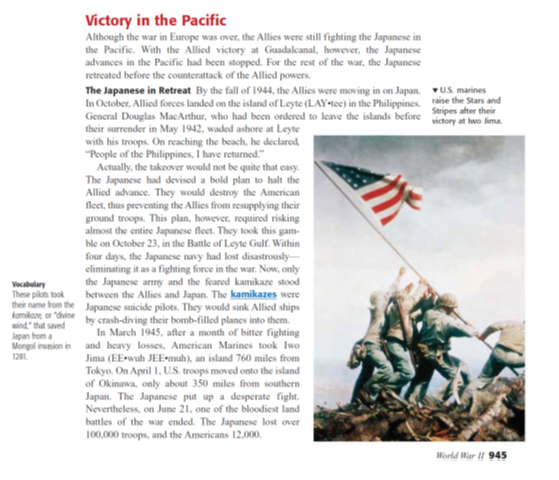

日本では、地域差があるとしても太平洋戦争に関連して真珠湾攻撃や沖縄戦、広島長崎の原爆投下などについて学校教育の中で学ぶ機会があるが、旧日本委任統治領「ミクロネシア」についてはわずかにサイパンなどが言及される程度で、パラオ、ミクロネシア連邦やマーシャル諸島などのことは学ぶ機会が極めて少ない。他方、現地はどうなのか少し紹介しておきたい。現地の社会科教育では、概してアメリカ製の教科者が使用されている。高校の歴史教科書でも、第2次世界大戦については真珠湾から始まり、Flags of Our Fathersが映画化されたことでも良く知られる硫黄島などは、米兵が星条旗を立てるシーンの図入りで言及されているものの、日本と同様にペリリューなど現地の歴史に関する言及は一切ない。もちろん、自国史について編纂した独自教科書なども部分的に使われてはいるが、そもそも教育財政の多くをアメリカに依存していることからも、充実させていくには限界がある。

Holt Mcdougal(2003) World History, McDougal Littell, p945より。

そんな中で、「日本統治時代についてどのように学んだか」について調査しているが、最近のオンラインインタビュー調査でも、その時代を経験した祖父母、あるいはそうした世代の話を聴いた両親から伝え聞いたという回答を多く得ている。その裏付けとして、実際に教材を見ても「調べ学習」的な課題が数多く設定されている。一例を挙げれば、パラオの中学校・高校における補助教材(Student Resource Book)として現地の教育者らによって編纂されたCivic Achievement Award ProgramではResearch Projectが設定されている。つまり、自分で課題を設定し調査して発表するプロジェクトベースの学習であるが、その選択すべき「ちょうど良い(about right)」トピックの例が、「日本統治下におけるパラオ児童生徒への教育(Education for Palauan Children During Japanese Administration)」となっている。教科書作成に限界がある中で、元々文字を持たなかった時代と同様に、親から子へ、子から孫へと口承していく内発的な歴史(パラオ語でも「レキシ(rekisi)」)教育の一端を垣間見ることができる。

目を転じて、日本でも戦争を経験した世代の高齢化が進み続けている。かといって、学校教育の中で取り扱える範囲にもおのずと限度があり、人口わずか2万人足らずの小国パラオの歴史まで取り扱うのは難しいかもしれない。しかし、一説によればパラオ語の中には約1000を数える日本語からの借用語も含まれていたり、アンガウル州では法的に日本語が公用語として規定されていたりもする。日本統治時代の名残で、一部の住民の間では現在も正月に小豆を入れた甘いスープで餅を煮て「シルコ(siruko)」を食べる「シュウカン(siukang)」としての食文化もある。学校教育で習わなければ定期試験で出題されることもないだろうし、入試での出題も避けられることだろう。入試で出題されなければ、「不要な知識」として見向きもされないかもしれない。しかし、国の大小や国際関係に影響を及ぼすような政治的経済的な力関係だけでなく、現在なお日本との交流が続く言語や文化の観点から、こうしたミニ国家の歴史を学ぶことにも少なからず意義があるのではないか。

もちろん、アカデミックな教育に携わる身として、「マンガは軽い」という指摘にも強く共感する。他方で、戦前のマンガ的作品である『冒険ダン吉』(島田啓三著、1933年6月より39年7月まで『少年倶楽部』で連載)にしても、この作品に影響を受けて南洋群島に渡ったり、戦後も関わりを持ち続けたという類いの話は、その世代の人々から幾度となく耳にしてきた。光の当たらないところを照射し関心を抱かせ、学ぶための動機付けとしては、果たす役割も少なくないように思われる。少なくとも、ペリリューのように現代の教育の中で扱われない部分などはそうであろう。今後、『ペリリュー 楽園のゲルニカ』はアニメ化もされるようである。これまでも、大学での授業を通してパラオやミクロネシア地域について関心を持ち現地を訪問する学生が、数こそ少ないものの存在した。もしかしたら、今後は授業を受ける前から関心を持っている学生が現われてくるとしたら驚きだ。

観光を主たる産業とするミクロネシア地域では、このコロナ禍の現在、経済が停止状態にある。この先コロナが収束し、仮に以前のような旅行ができるようになったとしても、はたして元の状態に戻るのだろうか心配にもなる。いや、むしろハワイやグアムだけでなく、パラオなどにも日本から若い世代の目が向き、渡航が増えていくとしたら、現地にとっても喜ばしいことであろう。これまでならば非現実的な妄想にすぎないが、もしかすると・・・。どんな形にせよ、歴史的文化的な共有性も持つ日本とミクロネシアの間で、この先も人々の交流が続くことを願ってやまない。