2025/5/19 - DoTTS Faculty 教員コラム

ミクロネシア・チューク州に残る日本統治時代の遺構と観光資源(玉井昇)

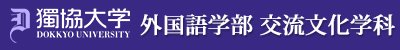

グアムを経由して飛行機で1時間半ほど、太平洋の青い海にミクロネシア連邦共和国のチューク州がある。ハワイやグアムに比べれば圧倒的に小規模だが、ここも同じくサンゴ礁に囲まれた南の島で、もちろん主たる産業は観光だ。最近でこそ、むしろ何もないことを逆手にとって、文明の利器から離れた無人島での生活を体験する、日本人向けのジープ島のツアーなどが一部メディアに取り上げられてはいるが、観光の島としては、あまり知られていない。

その主な観光の呼び物になってきたのは、南の島に付きもののスキューバダイビングなのだが、チュークは、とくに世界一ともいわれる「沈船ダイビング(reck diving)」の名所である。つまり、そのサンゴ礁に囲まれたラグーンに沈む船やその遺品などを巡るアクティビティなのだが、そこで目の当たりにするのは、ほとんどが日本にまつわるものである。

というのも、チュークはかつてトラック諸島と呼ばれた日本の統治領であり、その天然の良港であるサンゴ環礁と、「不沈空母」とも称された島々は、太平洋戦争時には日本海軍の要塞として機能した。そんな歴史的背景を持つこの島々と海域には、戦跡や旧日本統治時代の遺構が数多く残されており、その一部が観光資源化しているのである。そんなチュークを2023年9月に訪問し、海中以外の空間で日本関連の遺構を巡ったので、その一部を紹介したい。

歴史の痕跡を巡る旅

まず、チューク国際空港のあるウエノ島(Weno,日本統治時代の呼称は春島)に降り立った。今日、チューク観光の玄関口として利用されているこの滑走路は、かつて「青隊」とも呼ばれ、懲役として横浜刑務所から派遣された報国隊が中心となって建設した春島第一飛行場の跡である。当時一般の軍人以外にも、多くの報国隊がこの地に渡り、軍事要塞化の使役に従事した。過酷な軍務で命を落とした者も少なくなく、空港から3kmほど南下した丘陵地に「報国隊戦没者之碑」が残っている(写真下)。この碑には、司法省派遣報国隊の名の下で復員時1945年10月に建立されたことが刻まれている。ちなみに、現在同碑は民家の庭先にあるが、ここはやはり観光の島、訪問時には同地の所有者に入場料として10米ドルを支払うことになっている。そのような歴史的経緯もあり、戦後チュークの空の玄関となったウエノに州都が置かれ、政治経済をはじめ、今日ではダイビングの拠点となるホテルも点在し、観光の島にもなっている。

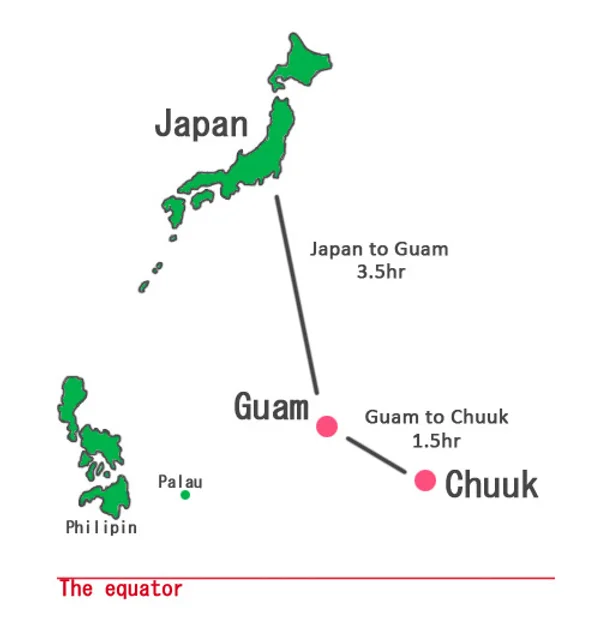

さらに、ウエノ(「春島」)から、トノアス(Tonoas, 日本統治時代の呼称は「夏島」)にボートで向かった。この島には、かつて日本の現地行政機関である南洋庁のトラック支庁が置かれ、太平洋戦争時には海軍の司令部が設置された。日本統治時代はトラック諸島の中心地であったが、現在は定期船の発着などはなく、観光客が訪問するにはホテルなどが運営するツアーに参加するか、個人で船をチャーターすることになる。その船上で撮影した以下写真は、「夏島」の北岸にあった日本海軍警備隊跡地の沖合から、現在のウエノ(「春島」)の南東岸方面を撮影したものである。山の輪郭を照らしてみれば明らかなように、同写真内の当時撮影された白黒のものと同じロケーションから撮影したものである。

当時の写真には手前に戦艦武蔵、左奥には戦艦大和が投錨しており、この写真は当時この辺りに停泊していた戦艦長門から撮影されたものだという。戦艦大和や武蔵といえば、広島呉市の「大和ミュージアム」が思い浮かぶかもしれないが、当時米軍から「ジャパニーズ・パールハーバー」とも呼ばれたこの場所が、当時の日本海軍連合艦隊の前衛基地であったことを物語っている。

しかし、現在では、周知の通り、武蔵や大和は別の海域に沈んでおり、長門も戦後マーシャル諸島のビキニ環礁で行われたアメリカによる核実験で沈められ、ビキニの海底に眠っている。つまり、現在チュークで沈船ダイビングの対象になっているのは、1944年2月17から18日のアメリカ軍によるヘイルストーン作戦(Operation Hailstone)、いわゆる「トラック大空襲」時に沈んだ神国丸や平安丸などである。その時、武蔵や大和などの主要艦隊はこの場を事前に退避していた。

そんなわけで、実際の主力艦隊の沈船が見られるわけではないのだが、当時に戦艦武蔵を固定していたといわれている直径5mほどの巨大な係留ブイが、浅瀬に流されて座礁した状態で現存しており、時々観光客を乗せたダイビング船などが立ち寄って、写真撮影をしている(写真下)。

一方、現在のトノアス島(「夏島」)の陸上には、山本五十六の執務室跡をはじめとする旧日本海軍の司令部跡、水上基地等の軍事的遺構に加えて、支庁、病院、公学校や公園、寺社、鰹節工場、遊郭跡に至るまで、日本時代の遺構が島中に点在している。印象的だったのは、現在も現地の人々によって利用されている旧日本統治時代のインフラだ。井戸や貯水タンク、排水溝やトイレ、橋や道路をはじめ、さらには当時建設された教会などが原形をとどめながら活用されている。ちなみに教会は、日本統治時代初期、国際連盟の委任統治領として現地宗教の尊重が求められ、それ以前のスペインやドイツ統治時代から現地に普及していたキリスト教の信仰を確保する目的で、日本から神父が来島し設置された。その教会は、リニューアルしながら現在も利用されている(下写真奥、手前の石積みロータリーも日本統治時代に建設されたのもの)。

他にも旧日本軍の水上基地跡が学校として利用され、校庭には日本軍の戦闘機を固定していた鎖などがそのまま残っていたり、当時のトーチカが子どもたちの遊び場になっていたりと、地域住民の生活と戦跡や遺構が共存する様子が見られた。また、かつての「都洛(トラック)公園」(写真下)では、相撲大会や運動会が行われていた。その名残で、ウンドーカイ(UNDO-KAI)はチューク各地で行われている。今日でもイチクミ(ICHIKUMI)、ニクミ(NIKUMI)、サンクミ(SANGKUMI)・・・とチーム分けされたTシャツを着て、レンゴウ、コンゴウ(リレー)、ムカデ、キバセン、ウンパン、ハバトビといった種目を「ヨ~イ・・・ドン!」のかけ声で始めて、チームの旗を振ってオウエンし、競技後は「イットウ、ニトウ・・・」と順位を決めるのは、日本統治時代に伝わった無形文化の名残である。

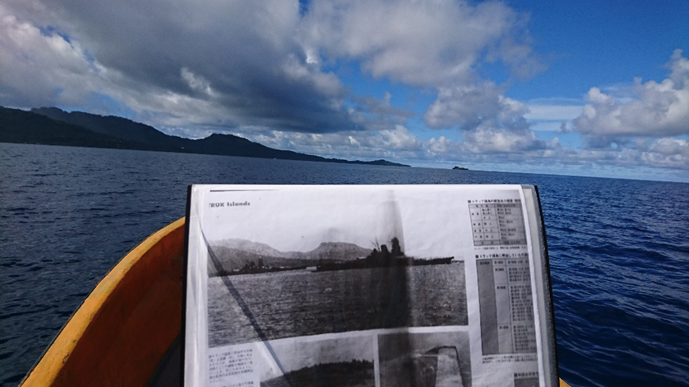

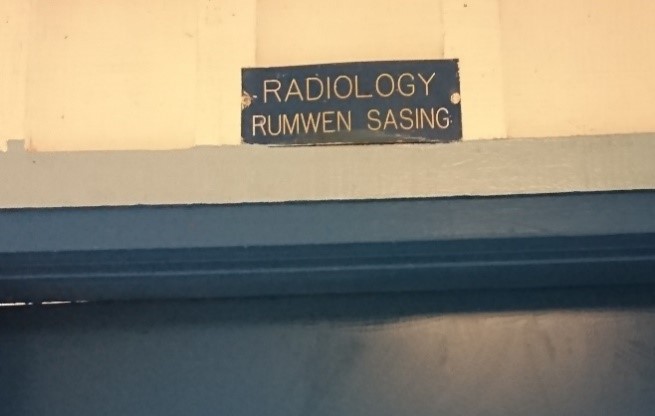

そうした日本語借用語は、今日の日常生活の中でも使われている。ウエノの通称ナンタク(南拓、南洋拓殖株式会社の略称)と呼ばれる行政地区にあるチューク州立病院でも、看護士はカンゴフ(KANGOF)、レントゲンはサァシン(写真、SASING)、ケンサ(KENSA)などの表示も確認できた(写真下)。滞在中、ホテルのスタップがトイレットペーパーのことを「チリガミ」と呼んでいるのも実際に耳にした。

また、チューク港周辺ローカルマーケットを覗いてみても、イカではなかったが、魚を塩漬けにした「シオカラ」も売られていた。ちなみに、このチューク港は各離島からのボートが集結する経済の中心地であり、銀行やスーパー、ホームセンターなどがある。沈船ダイビングの拠点となるトラック・ストップ・ホテルもこの一角にあり、地元の人々に混ざって観光客の姿も多い。

先ほど報国隊戦没者之碑を紹介したが、ウエノにも日本関連の戦跡や遺構などが各地に点在しており、この繁華街の一角にも、日本の戦没者慰霊碑が設置されている。何も言われなければ、観光客がふらっと立ち入ってしまうような場所だが、やはり土地所有者によって管理されており、入場料として5米ドルの支払が必要だ。ここに慰霊碑が設置されたのは、その沖合の海にはトラック空襲時の沈船の残骸が見られることも一因なのだろうが(写真下)、もっと現実的な理由は、土地所有者が日系のモリ一族(Mori Family)の者であり、設置を公認し管理を続けていることにある。

なお、モリ一族とは、戦前のマンガ『冒険ダン吉』のモデルともいわれ、当時現地に移住していた森小弁の子孫たちのことである。小弁の政治には口出しせず経済に貢献せよという遺言に基づき、長男らが戦後TTC(Truck Trading Company)を創設した(写真下)。現在もその関連会社が稼働しており、この繁華街の港湾一帯を中心にモリ一族が運営しながら、チュークの経済活動に大きな影響力を有している。2007-2015年に大統領に就任した小弁のひ孫にあたるエマニエル・モリをはじめ、政財界で活躍するものも少なくなく、一族は今日2000人に及ぶとされている。

他にも、チューク州内最大のホームセンターの一つであるシゲトストアも元々は、日本統治時代に「夏島」にあった橋口商店の経営者橋口茂の息子、シゲトが開設した商店である(写真下)。その他、ミクロネシア連邦初代大統領で「建国の父」とも呼ばれたトシオ・ナカヤマや、日本の元プロ野球選手としての異色の経験も有するチューク大首長会議元議長のススム・アイザワなど、著名な日系人の一族らも現地に暮らしている。

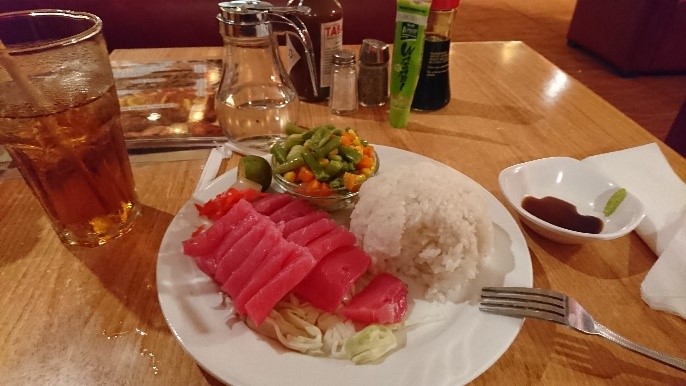

先ほどシオカラについても触れたが、食文化面でも日本の名残は見られ、海に囲まれたチュークらしく、多くのレストランにサシミがあった。たとえば、モリ・ファミリーが経営し、そこで食事している現地のお客もその多くが一族と言われている空港近くのレイサイドレストランでは、チューブのワサビも出てきた。日本の感覚では、「注文を忘れられてしまったのでは?」と思うくらいゆったりとした時間を待ってから、ショウユソースにワサビを付けて、ツナのサシミをライスとともに、フォークとナイフで食べるのは、これまでありそうで無かった新鮮な体験だった(写真下)。

観光の話に戻ると、この繁華街にあるトラック・ストップ・ホテルには、ここはダイビングの拠点だけに、沈船を正確に縮尺したサイズに並べたラグーンマップや、併設レストランには旧日本軍戦闘機のプロペラなどが掲示されていた(写真下)。

そして、州内最大のホテルであるブルーラグーンリゾートは、春島第二飛行場跡地に建設されている。そのため、ゲートには当時の機関銃が設置され、旧日本軍の防空壕跡がロビーに続く道の右側にあった。ロビーに入ると、そこには米軍によって撮影された航空写真数点が掲げられており、その中には春島第二飛行場の写真もある。敷地内には当時の利用されていたスロープやトーチカが残り、付近の浅瀬には多数の戦時遺物も沈んでいる。そのうちのいくつは一部水面から出て見えているが、波の浸食作用で風化し、年々小さくなっているという。ここでも、敷地内のダイビングショップの入り口には戦闘機のプロペラが展示され、機関銃が設置されている(写真下)。

元々チュークの沈船ダイビングは、故キムオ・アイセク(Kimiuo Aisek)がその基盤を作った。キムオは日本統治時代に夏島公学校で学び、卒業後は日本海軍港務部で働いた経験を有し、戦後は日本人の遺骨収集にも尽力したダイバーとして、この地の日本海軍とその歴史に詳しい人物の一人であった。チューク観光の礎をつくったその功績を称え、リゾート内にはキムオ・アイザック博物館(Memorial Museum)も併設されている。まさに、戦跡の中にリゾートホテルが存在するかたちであり、トラック大空襲のあった2月には毎年のように慰霊祭が開催され、普段は沈船ダイビングをはじめとする州内最大の観光拠点となっている。

島内の陸上にも、日本統治時代の遺跡が多数点在しているが、たとえばザビエル高校(Xavier High School)の校舎もその一つである。同高校は、ミクロネシア連邦国内に止まらず、パラオ共和国、マーシャル諸島共和国など近隣諸国からも優秀な生徒を集めており、前述のエマニエル・モリ元大統領をはじめ、地域の政界・経済界のリーダーを育成している。その校舎は旧日本海軍通信施設の建物を利用しており、元々1938年に神奈川の馬淵組によって建設されたものだが、2008年には現在の馬淵建設により無償で全面改修が行われた。現地を訪れてみると、その建物の壁は厚く、入り口のドアは頑丈な鉄製で、窓も重厚な鉄のドアで塞がれており、空ければ網戸ではなく鉄格子がついていた。当時は軍の機密情報を守り、盗聴や侵入を防ぐ目的で外部から閉鎖された空間であったことは容易に予測できるが、現在は優秀な高校生たちが学ぶ最新の校舎というよりは、むしろ時代に取り残された「牢獄」のようにも感じられた(写真下)。

ここは観光の対象施設ではないが、同校のThomas Kenny校長に許可を得て、構内を案内してもらったところ、当時の遺留品の一部はショーケースに入れて保存しており(写真左下)、当時米軍の爆撃で崩れた天井は、あえて一部そのままの状態で残し、歴史的資料として保存しているとのことだった(写真右下)。また、屋上に招き、東に見える旧日本灯台跡(Japanese Lighthouse)を示してくれた。そこに行く方法を尋ねたところ、やはりここも管理人に許可をとって入場料を支払うことになっているが、道もわかりにくく、一般の旅行者にはどの人物が管理人かも判別が難しい、人によって金額が変わったりするという噂も聞くのでお勧めしない、ということだった。ザビエル高校までの道路脇にもトーチカと思われる石や、寺社跡らしきものなども見かけたが、無用なトラブルを避けるため、気軽に写真を撮ったり、敷地内に入らないほうが良い、というアドバイスを守り、遠くから見るに止めた。先述の夏島でも、現地ガイドからここは法外な入場料を要求されるとか、以前トラブルがあったのでお勧めしない、というような場所がいくつかあった。実際に、戦後日本によって設置された慰霊碑が柵で封鎖されている場所なども目にした。一部こうした所は、日本統治時代を生きた世代が存命中には許可をしていたが、世代や所有者が変わると運用も変わり、入場料が上がって、時には法外な価格になったり、最終的に立ち入りが禁止されたりしているのである。

おわりにー負の歴史的遺産とどう向き合うのか

こうして、現在もチュークに残る日本関連の戦跡や遺構などは、現地の人々にとって、世代によっては昔を偲んだり、インフラなどの利活用できるものがある一方で、とくに用途もなく不要だったり、場合によっては邪魔なものもあろう。外からの訪問者から見ても、その捉え方は様々であり、日米にとっては当事者としてのダークツーリズム、日本から見れば、とくに沈船などは「海の墓場」と写るかもしれないが、他方でヨーロッパやオーストラリアなど世界各地から、沈船ダイビングという特異のアクティビティ体験を求めた観光客が訪れる。とくに、海洋の沈船に関しては行政による一元的な管理下に置きやすく、現地の主要観光事業として一定の成果を上げている。かつての日本海軍の理想的な軍港であり、穏やかなそのラグーンは、現在その戦跡を保存する海中博物館としての役割を果たしている。訪問者にとって、沈船の配置図が示されたダイビングマップは現地を代表するお土産の一つとなっているし、他方で旭日旗入りのポロシャツやTシャツを購入し、さっそく身につけて歩いている欧米人観光客などの姿もしばし現地で見かけた。

しかしながら、陸上の遺構に関しては、土地の所有が個人に帰属しているため、管理にもばらつきがあり、時には観光客との間でトラブルも発生している。概して、沈船観光に付随する陸上の遺構も潜在的観光資源として活用するために、適切な管理と保存が不可欠なのは言うまでもない。しかし、そう言うのは簡単で、そうあるべきと思っても、実際の調整は困難であり、一朝一夕に解決できないのが現状でもある。ハワイやグアムなどとは異なり、世界的にもマイナーな遠い南の島の話とはいえども、日本が残したその歴史的遺産とどう向き合うのか、無関心ではいられない。