2025/3/25 - DoTTS Faculty 教員コラム

ある天文学者との遭遇(北野収)

一度も会ったことはなくとも、自分の人生や生き方や考え方に大きな影響を与えてくれる人がいる。多くの場合、書物や記事や映像といった媒体を通じて、その人を発見・遭遇する。私たちはその人を「恩師」と呼ぶことはできない。つまるところ、その人の「ファン」の1人であるに過ぎない。私にはこれに該当する人物が少なくとも3人いる。在野の昆虫学者の矢島稔、イタリア文学者の須賀敦子、天文学者のカール・セーガンである。

【一度目の遭遇】カール・セーガン先生(Carl E. Sagan, 1934–96)は20世紀を代表する著名な天文学者である。https://carlsaganinstitute.cornell.edu/

おそらく、彼のことを知っているのは50代後半以上の世代だろう。NASAのほとんどの計画に関わり、有名なところではボイジャー1号・2号に搭載されたゴールデンレコード(宇宙人に向けての地球からのメッセージが収録)を企画・制作した人物でもある。晩年は火星探索に尽力したという。日本では1980年代初頭、ちょっとしたセーガン・ブームが巻き起った。ご多分に漏れず、私もそのブームの最中、テレビ朝日系列で放映された『コスモス(COSMOS)』(1980年放映)というセーガン先生が司会を務めた科学ドキュメンタリー番組で、彼に遭遇したのである。当時、私は高校3年生。勉強が大嫌いだった私はテレビばかり観ていた。セーガン先生の死後、『コスモス』は特別版や続編が放映されたらしいが、既にサラリーマン生活(会社員~公務員)を慌ただしく送っていた私には、それらを観る機会はなかった。

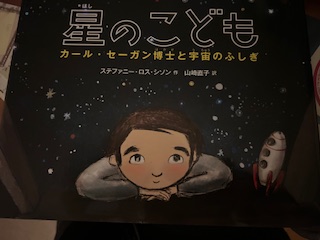

セーガン先生は天文学者ではあるが、今でいう地球環境問題の重要さをテレビや一般向け図書の中で説いた科学の伝道師でもあった。「私たちは星の子」であり、「(地球は)たった1つのふるさと」という彼のメッセージは明快である。セーガン先生は地球外に高度知的生命が存在していたとしても、人類が彼らに遭遇する確率はほぼゼロだと言い切り、当時流行っていたUFOや宇宙人に関する言説を俗説として退けた。彼は、「誰も助けてはくれない」からこそ、私たちはふるさとを大切に継承していかねばならないと説いた。1980年といえば、持続可能性概念の発端の1つである「国連環境と開発に関する世界委員会」の最終報告書『われら共有の未来(Our Common Future)』の7年前、第1回地球サミット(リオデジャネイロ)の12年前である。彼の先取性にはいまさらながら驚かされる。

【2度目の遭遇】幼い頃、私は米軍基地と米軍住宅に囲まれて育った。当時のテレビ番組の多くはアメリカの番組の吹き替えであった。勉強嫌い、学校英語嫌いの私だが、洋楽ロックなどアメリカン・カルチャーへの関心は並外れて強かった。学校嫌いだった私の脳裏に、なぜかセーガン先生が教鞭をとった大学の名前が刻まれていた。1994年、32歳の時に、私はその大学に留学(進学)する1度目の機会を得た。留学先の生活に少し慣れてきた頃、私はセーガン先生の研究室を探して、彼に会いに行くことにした。アポイントメントを取った訳ではなく、もし研究室の前の廊下ですれ違ったら、「日本でテレビ番組を観ました」と挨拶しようと、軽薄にも思ったのである。学部が違うから、セーガン研究室がある建物は、広いキャンパスの中でも普段はなかなか足を運ばないエリアにあった。「Carl Sagan」というプレートが目に入り、部屋の前に行ってみた。だが、部屋にも、そのフロアにも人の気配はなかった。もう何年も前に閉鎖されたような場末ともいえる雰囲気が漂っていた。今、ウィキペディアをみると、セーガン先生は1994年に病気がみつかり、手術をしたと書かれている。

1995年だったか、96年だったかは忘れたが、セーガン先生の講演会が学内で開催された。Bailey Hallという大きな会場は、最上階まで満員だった。ちなみに、同じホールで観たビリー・ジョエル、後藤みどり、ジョージ・ウィンストンの演奏会も懐かしく思い出される。セーガン先生の講演会の内容は覚えていない。聴き取れなかっただけかもしれない。何かの記念行事だったのだろうが、不遜にもそれが何であったかすら、当時の私は知らなかった。セーガン先生の年齢からいって「還暦=60歳」の記念行事か何かだと勝手に思っていた。私は1996年の6月に1度目の留学を終え帰国した。セーガン先生はその年の12月に62歳で亡くなった。今ではあの講演会の開催趣旨がわかる。「遺言」あるいは「お別れの挨拶」だったのだ。つくづく自分は途轍もなく馬鹿で、軽薄な人間だったと思う。

【3度目の遭遇】現在の私の研究活動は、主として、国際開発学会と日本平和学会をベースに行っている(他に、連帯経済論のからみで日本NPO学会、日本協同組合学会)。平和学会でお世話になっている前田幸男先生は、私よりも一回り若い気鋭の国際政治学者である。彼の近著『「人新世」の惑星政治学 ヒトだけを見れば済む時代の終焉』(青土社、2023年)を拝読させていただいた時、私はセーガン先生を思い出した。これが3度目の遭遇である。国と国との関係、富裕層と貧困層との関係、資源争奪競争、人種差別…、これらは皆、重要なイシューではあるが、所詮「ヒト」およびその集団だけをみている。国際関係にせよ、国際開発にせよ、そこにおけるアクターは人とその集合体である国家や非国家行為主体(non-state actors)だけなのだ。「自然」という言葉が、「環境」という言葉になり、それが「資源」という言葉に代替されてきた。すべて人間の都合である。いわゆるノンヒューマン(ヒト以外の生物、無生物)は、環境や資源という客体としての地位に甘んじ、主体視されることはない。前田先生は、人間中心主義(anthropocentrism)への疑義を提示する。私が関心を寄せるラテンアメリカのデコロニアル思想や第三世界フェミニズムには、人間とノンヒューマンを区別しない、すべて自然の一部であるというコスモロジー(宇宙観)が存在する。

62歳で亡くなったセーガン先生は、さぞかし無念だったに違いない。セーガン先生との3度目の遭遇を経て、セーガン先生の年齢を超えた今、私は「広義の農学者」として、獨協での残り数年間を惑星的=プラネタリー視点に基づく問題意識を持って微力を尽くしたいと思うようになった。ただし、自分の非力浅学さ、健康状態を鑑みると、まとまった成果を世に問うことは多分できないだろう。それでも、2025年度から本格稼働する新カリキュラムで私が担当させていただく「グローバル政治経済入門」(全14回)の最後の2回をプラネタリー視点からの持続可能性論に充て、学生の皆さんにもお話するつもりだ。時代を捉える視点は、グローバルからプラネタリーに移行(トランジジョン)していかねばならない。